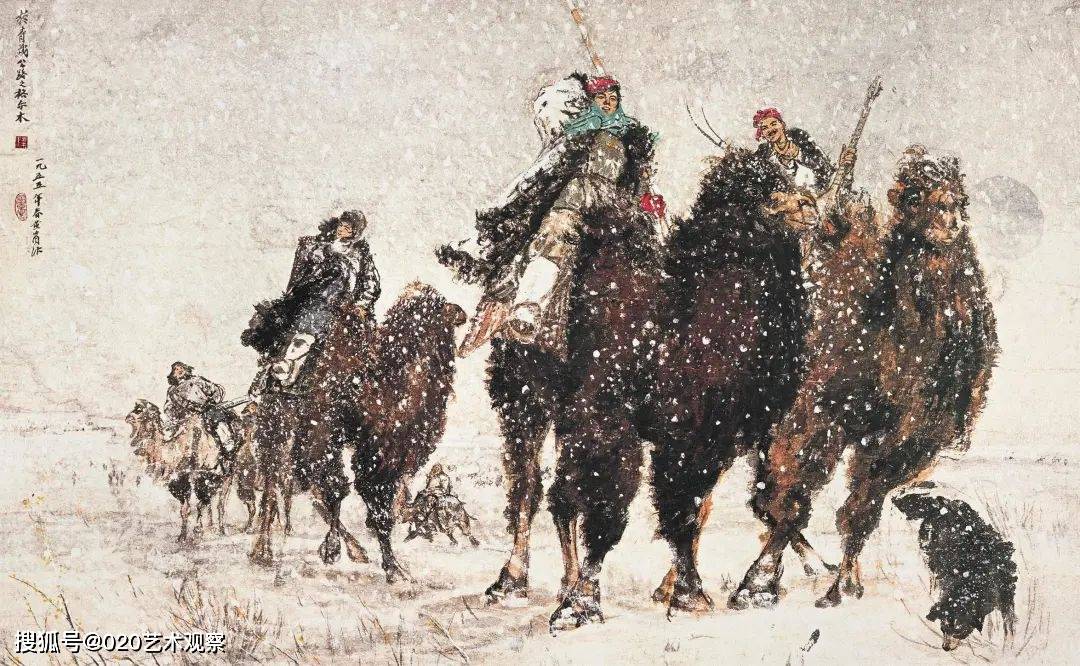

黄胄 洪荒风雪

73.4cm×117cm 纸本设色 1955年 中国美术馆藏

黄胄,原名梁淦堂,1925年生于河北。中学时代因迷上绘画,立志要成为有为的炎黄子孙,故自主更名为黄胄。1940年,因父亲病故而辍学的黄胄,怀揣着画家梦想只身闯荡西安,过上了流浪生活。此后九年,先后师从人民艺术家韩乐然、长安画派创始人赵望云和广东籍留法画家司徒乔。其中,与赵望云的师徒关系保持得最久,感情也最深厚。1949年,西安解放。赵望云从解放军身上看到了人才培养的曙光,遂将爱徒送进军营。

从此,黄胄有了家的归属感,就此开启了军旅画家的生涯。部队为他提供了广阔的成长天地,新中国蓬勃的建设热潮为他提供了丰富的创作素材。性格豪爽的黄胄,长期深入边疆少数民族地区进行采风创作,可谓如鱼得水、如鸟入林。生活的即时性、流动性为他的创作注入了鲜活的生命力。围绕边疆的建设新貌、生产生活,他创作出大量享誉画坛的作品,如《金色的道路》《柴达木风雪》《马上较力》《奔腾急》等等。

黄胄一生七次入新疆,创作了大量速写和水墨作品,尤其是速写达到上万张,在这量的积累之上渐渐形成了自己的创作风格,即从速写切入,自然发展到用毛笔、用传统笔墨予以深入表现。一如中国国家画院原院长杨晓阳所言,“他直接到生活中去,连技法都没有的时候,他就被生活所感染,被老师带领,直接到了生活中画了大量的速写,他从速写画成了大家”。

1966年,黄胄来到甘肃天水,跟毛驴打了三年交道。此后回到北京继续接受改造,磨豆腐、卖豆腐,又是三年。在这期间,毛驴再次作为重要的运输工具与他朝夕相伴。黄胄从毛驴身上看到了吃苦耐劳、温良恭顺的品质,从此,毛驴的形象频现于笔端,并成为他的一大特色,其画坛地位可与齐白石的虾、李可染的牛相提并论。

“世界以痛吻我,我要报之以歌。”当改革的春风吹遍神州大地,艺术文化再次受到重视。黄胄突然接到了文化部要求带头筹建中国画研究院的通知。黄胄毫无惧色地挑上了这个担子,从物色院址到采购物料,从跑手续到找资源,事必躬亲。经过一年多的努力,中国画研究院正式建成。

黄胄晚年饱受严重的脊椎综合征和糖尿病的双重折磨,却依然积极投身于各项文化建设活动当中,其中最具代表性的就是筹建一座民间艺术馆。从1987年立项到1991年落成,炎黄艺术馆是在黄胄凭借顽强的毅力和强烈的使命感、拖着一具病躯奔忙的情况下,一点点从理念转化成现实的。馆内,收藏的不仅有黄胄自己的作品和珍藏的历代书画,还有许多海内外名家的作品。(卡咪娜 吕月华)