書畫探索

(综合篇)

图:李洪海先生(右)与蔡成刚先生(左)合影

访谈

李洪海诗书画印融合之路

【蔡成刚】:李院长,近年来,网友和书法爱好者对您都十分关注。特别是您除了主攻书法之外,对诗、书、画、印也都感兴趣,而且创作了许多喜闻乐见的作品。您是否跟我们说一说您的想法?

【李洪海】:用简练的笔法描绘景物,融诗、书、画为一体的艺术形式,是中国文人追求“道艺合一”的体现。它不仅是技术的叠加,更是精神境界的完满表达。这种形式打破了艺术门类的界限,将思想、情感与艺术融为一体,使它们相互关联、相辅相成,共同构成中国艺术的审美体系,成为东方艺术独特的表达方式。

近年来,我遵循启功先生的教诲,在主攻书法的同时研读唐诗宋词,写些小诗,学习八大山人、吴昌硕、齐白石的画,并且自己动手进行创作。同时收集了秦汉玺印,自己也操刀治印,力求将诗、书、画融为一体。近年来也由此创作了这些写意作品。

【蔡成刚】:我们看到了您的创作作品很精彩,大家都很喜欢。这些作品充分展现了中国画“画中有诗、诗随画生”的独特风貌,再次印证了这一艺术传统在当下的生命力。实际上,中国画最大的特点就是主张神似、用意第一,更注重“文以载道”“以形写神”。细品您的每幅作品,虽然尺幅不大,却意境深远。梅、兰、竹、菊、葫芦、荷花、稻穗、红叶、萝卜、螃蟹,皆取寻常之物入画,却于平淡中见真情,于简约中见精神。每一幅画都配以自撰诗句,或汉俳,或小令,语言简洁含蓄,如同从画面上自然流露出的心语,使诗与画相互激发。诗以文字抒情,画以图像传神,形成“诗中有画、画中有诗”的意境。而且每一幅作品都是以书法入画,用笔提按有度,线条潇洒而富于内蕴,浓淡交替,空韵相生。一抹浓墨、几笔淡彩,便能勾勒出画面的节奏与呼吸。梅枝如铁、竹叶如风、葫芦藤蔓盘绕而不乱、螃蟹前脚灵动生姿。毛笔、纸材、墨彩、宣纸,相得益彰。精美的书法题款与绘画融为一体,使画面更具韵律和表现力。中国画用笔用墨十分讲究,谋篇布局、构图也十分重要。您能给我们介绍一下吗?

【李洪海】:纵观古代八大山人、吴昌硕、齐白石的作品,每幅作品布局十分简练,却极富变化。他们常以对角线构图、虚实对比来营造空间,使画面既有重心,又有流动感。而且每幅作品特别注重留白,使留白成为画面的呼吸之处,也是精神的栖居之地,形成“白中有黑、虚中见实”的空间感。我在创作中,对每幅作品都反复观摩老前辈的作品,学习他们的高妙之处,用到自己的创作中,可以说是“借火点灯”。我的每幅作品在有限空间用诗书画印四种审美要素去阐释深刻主题。一是用真实物象直接进入观者眼帘,唤起审美意趣;二是书法与诗则是以时空的特点,用律动的线条乐感引导观众深入审美体验;三是印章则是以方寸之美担负着平衡构图的作用,而且精湛的印文更能提升作品的文化意境。

【蔡成刚】:您的作品中使用印章也十分有特色,每幅作品用印特别讲究,也请您介绍一下。

【李洪海】:追寻古人,中国画用好印是一大特色,这一点外国人没有,他们也很不理解。其实,治印历史十分悠远,起码有2500年了。真正把印用到画作中,可追溯到唐代,但真正在书画上大量盖印,应是宋代,代表人物是苏轼和米芾。尤其到元代,赵孟頫、王冕用印十分讲究,把印章的内容和钤盖的位置都融入书画创作中,特别值得我们学习借鉴。我在创作中也向古人学习,针对画面需要治印,印面的内容不仅要与画契合、深化主题,而且在形式上有白文、朱文及闲章、肖形印等,有效调节画面色彩和疏密关系,与诗、书、画共同营造完整的艺术氛围。

【蔡成刚】:今天我们谈得十分有意义。通过您的讲解,大家对中国传统文化有了更深刻的理解。当前,在大数据,智能化,信息化时代,您在艺术追求上有什么打算或想法?请您给我们介绍一下。

【李洪海】:艺术的本质应该是创新。而创新从来不是与传统割裂,而是在优秀传统文化精髓基础上进行创造性转化、创新性发展,在于内心的沉寂与对时代审美的提炼。每一幅作品力争要以诗入画、以书入画,尤其在科技发展的大潮中,努力把握时代的脉搏,向新而行,展现中国书法非凡的魅力,在传统的笔墨中,复活“诗书画印”一体的文人理想,让古典精神在当代的语境中重新生长。

【蔡成刚】:十分感谢李洪海先生与我的交谈,对我和书画爱好者有很大启发。使我们原在单一书法和绘画审美的基础上,进入到诗书画印的综合审美。纵观李洪海先生每一幅写意作品,呈现给我们的都是诗与画,书与画,印与画之间的融合,并以空间化、视角化的性质为核心的同源性关系为观众提供更好的审美形式。特别向您表示感谢,也祝愿您在诗、书、画、印的创作中取得更新的成绩。

李洪海先生部分作品欣赏

《十六字令·柿子》

柿

红黄如灯缀满枝

君多啖

如意自因之

《十六字令·樱桃》

樱

拚成桃字绽枝红

似香唇

抿笑醉春风

《十六字令·桃》

桃

王母筵前席上肴

呈双亲

寿域漫迢迢

《十六字令·荔枝》

荔

连枝缀露似珠玑

凝玉润

美誉冠华夷

寿域漫迢迢

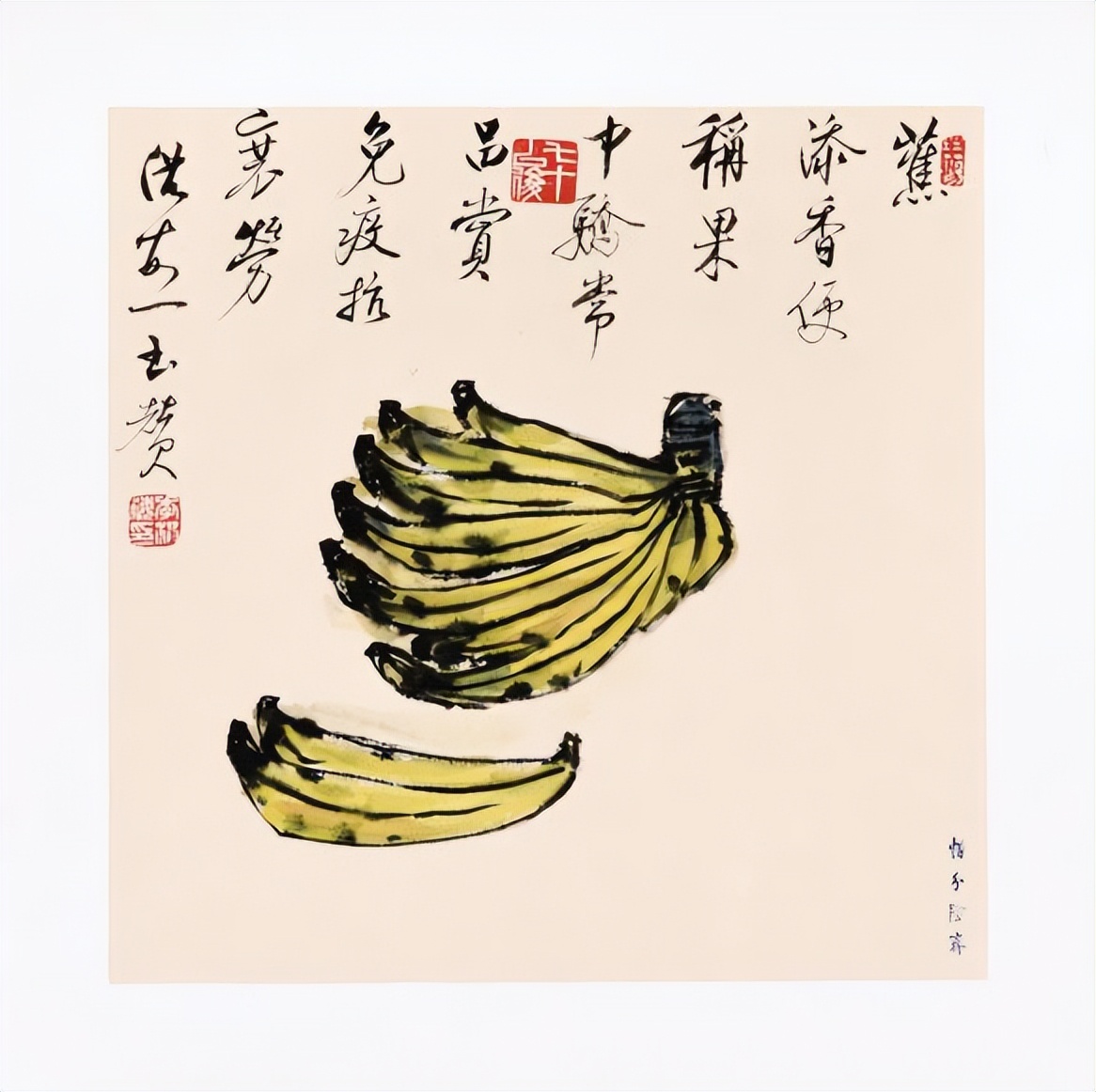

《十六字令·香蕉》

蕉

添香便称果中骄

常品赏

免疫防衰劳

庄子濠上

知鱼知乐

金玉满堂

彩尾翻波

腾身破浪

飞跃龙门

披坚戴胄

八面生威

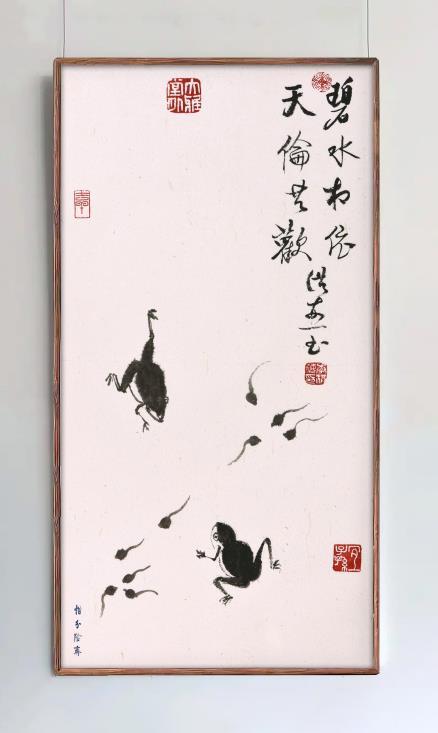

碧水相依

天伦共欢

《二十四诗品句》

水流花开

清露未晞

《二十四诗品句》

观花匪禁

吞吐大荒

《二十四诗品句》

如逢花开

如瞻岁新

《二十四诗品句》

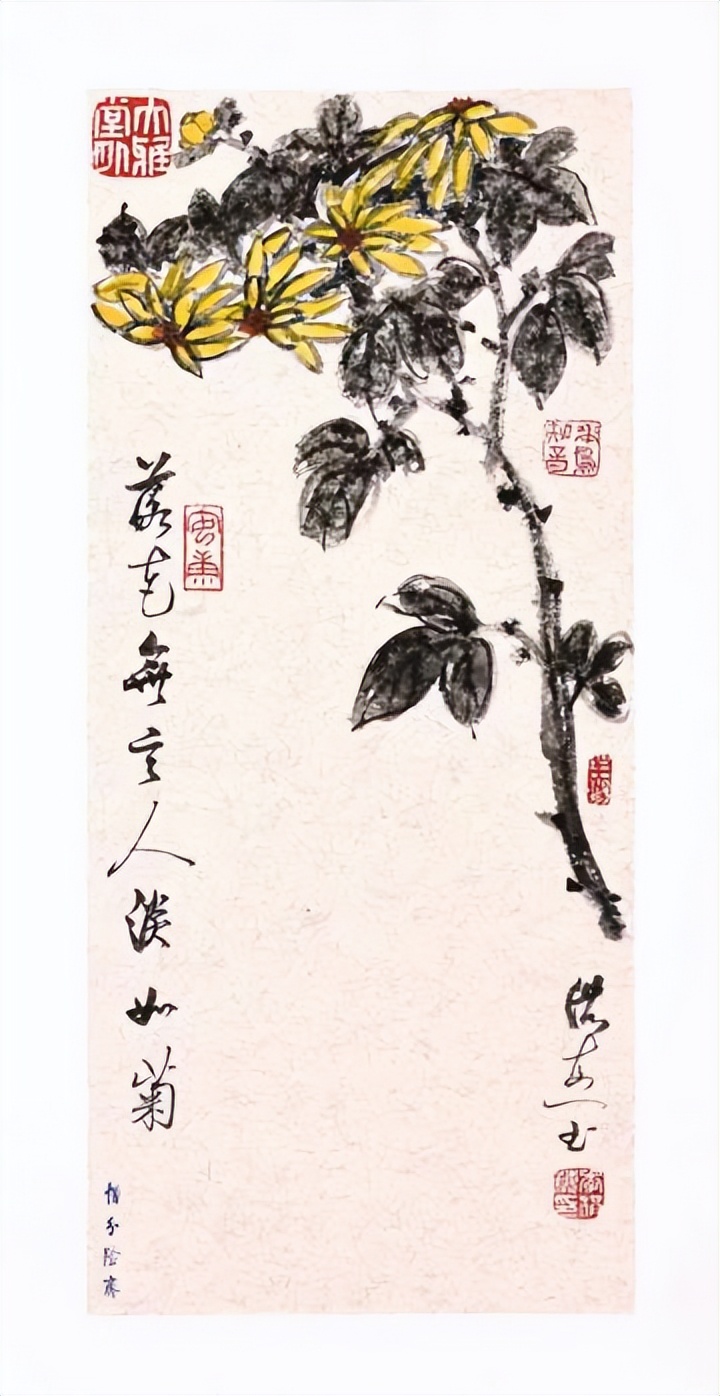

落花无言

人淡如菊

《二十四诗品句》

杳霭流玉

悠悠花香

荷姿蟹影两相和

叶底风情妙趣多

竹依石生劲节

石因竹显精神

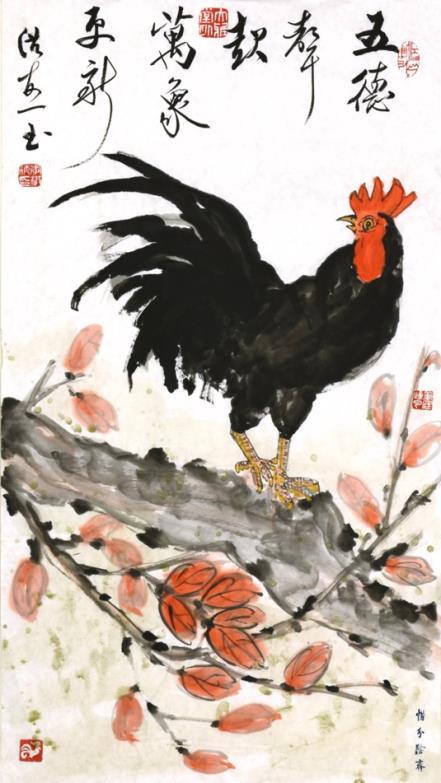

五德声起

万象更新

藤悬八宝福禄双全

仰观硕果满庭院

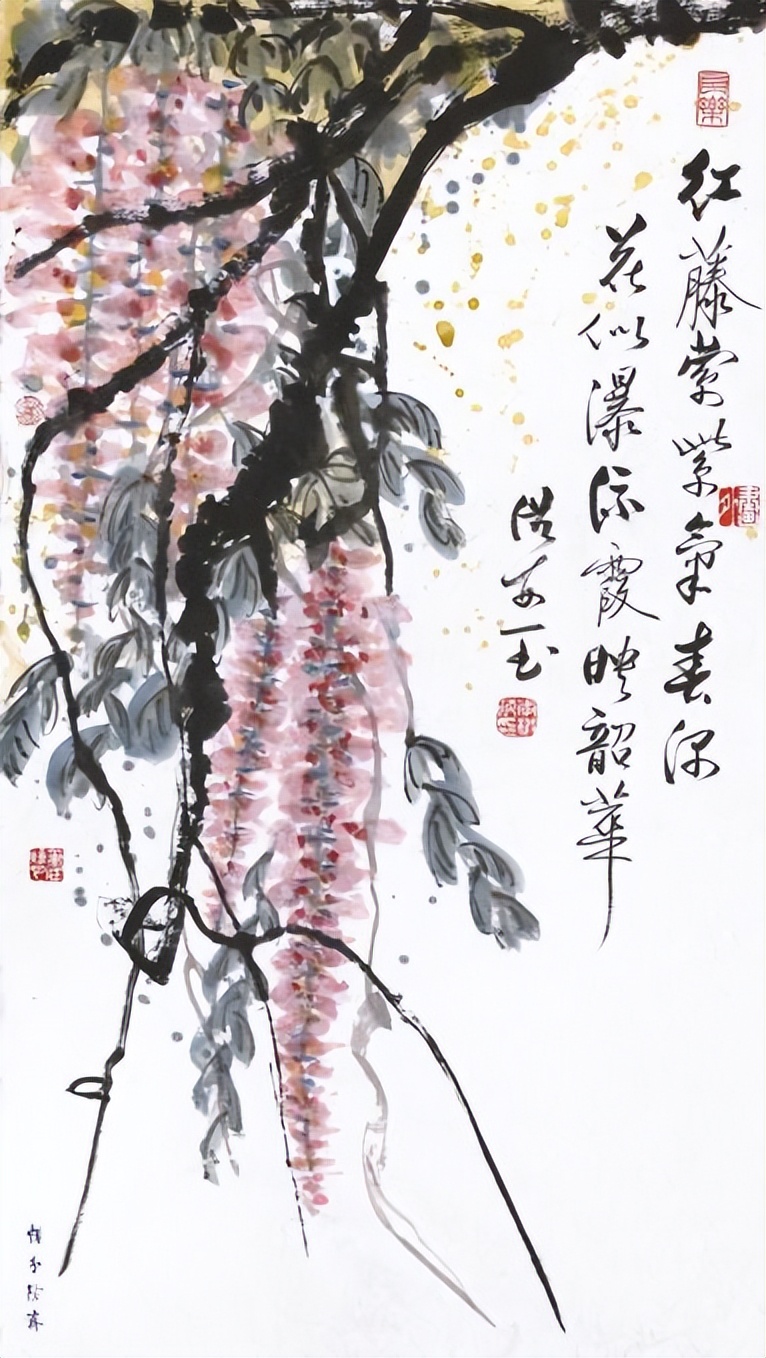

红藤萦紫气

春深花似瀑

流霞映韶华

《汉俳·竹》

破土衡向天

劲节潇洒叶飘然

伴风扫残烟

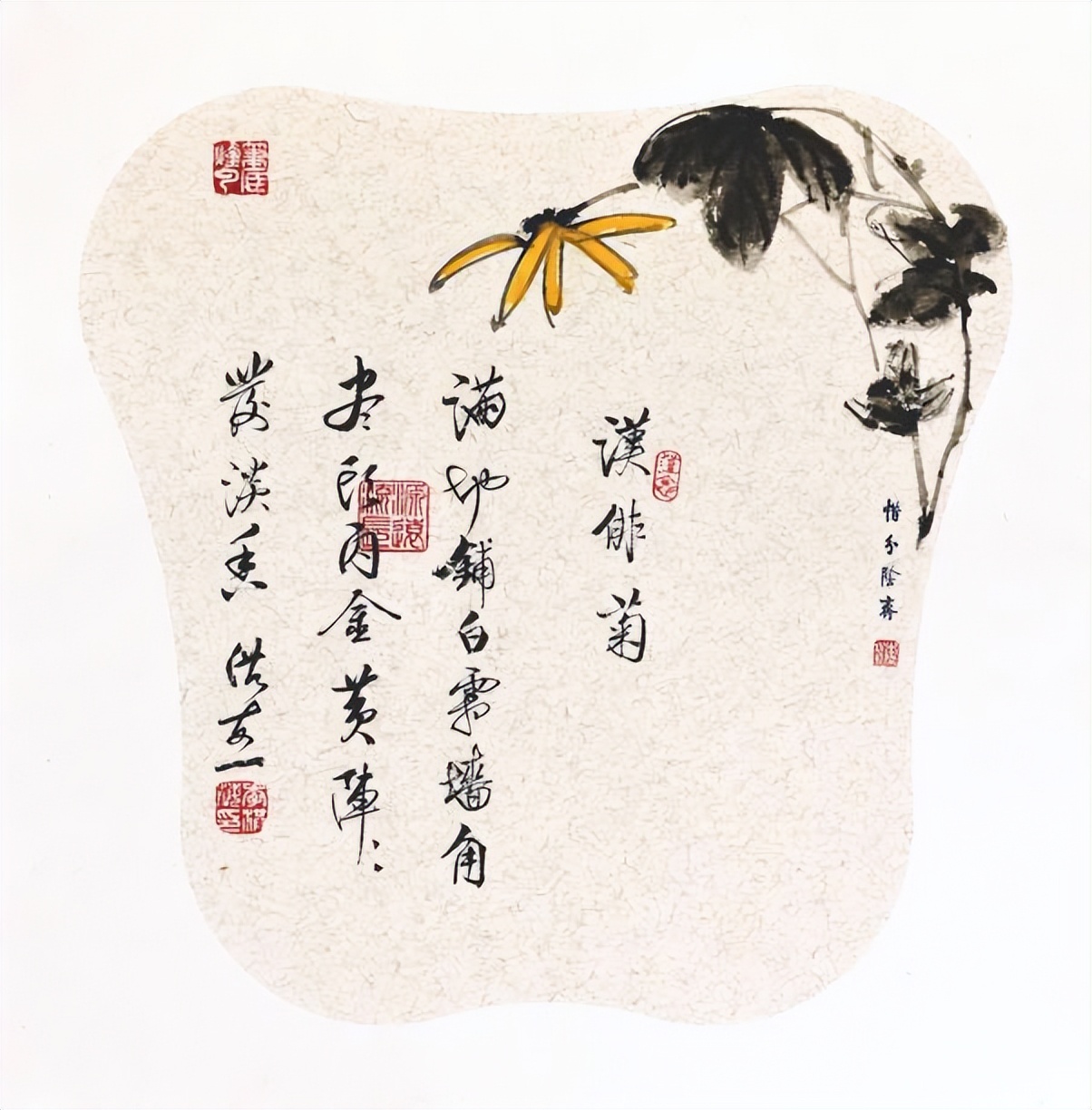

《汉俳·菊》

满地铺白霜

墙角尽头闪金黄

阵阵发淡香

《汉俳·玉兰》

辛夷枝中侠

树未生叶花先发

为春添繁华

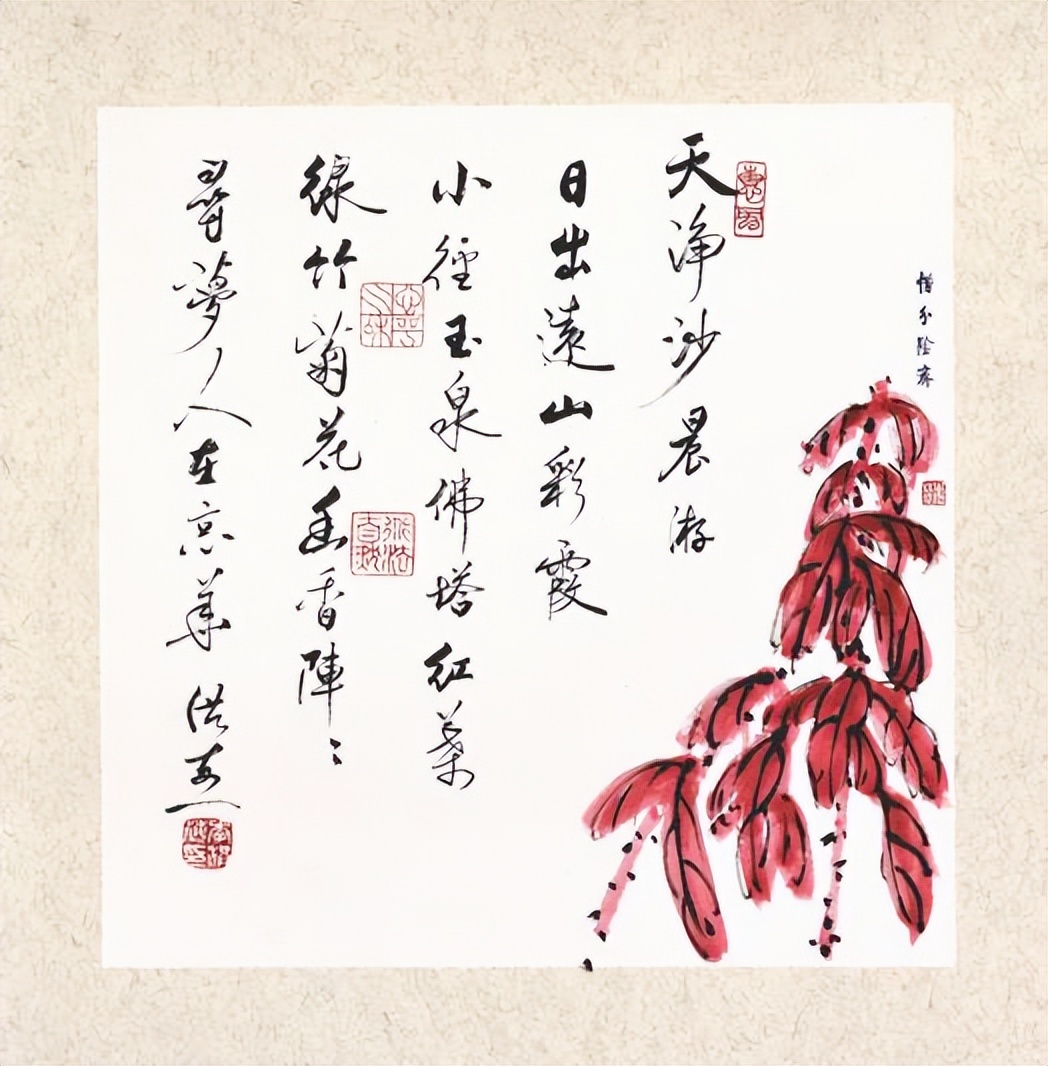

《天净沙·晨游》

日出远山彩霞

小径玉泉佛塔

红叶绿竹菊花

花香阵阵

寻梦人在京华

《汉俳·荷》

靜客又逢秋

藕肥蓮香叶叠调

花谢塘丰收

艺术家:李洪海,字一鑫,号方舟,天津武清人。享受国务院政府特殊津贴。

现为:

中国社会主义文艺学会书画委专家顾问,

中国人民革命军事博物馆原书画院副院长,

中国书法家协会第五、六届理事,

北京启功艺术研究会副会长,

中国世界民族文化交流促进会专家顾问,

中央书画艺术研究院副秘书长,

中国玉文化研究会名誉会长,

中国马会马文化艺术研究院名誉院长,

北京文史研究馆馆员。

二十世纪七十年代,李洪海师从国学大家启功先生,得先生把腕,承袭正脉,经多年研习,形成了内紧外拓、疏密相间、骨势秀逸、体势俊美书风。在追求艺术的道路上充分发挥诗书画印的特长,在梅兰竹菊题材创作上努力探索,开辟新境,将四君子赋予更深层次的精神内涵。他的梅,凌寒独放,象征着坚韧不屈的志节;他的兰,清新脱俗,展现出文人逸士的高洁品格;他的竹,虚心劲节,寓意着生命的韧性与气节;他的菊,傲霜怒放,表达出不趋流俗的品格与超然心境。这些作品既饱含传统艺术形式,又兼具现代美学意识,在笔墨之间彰显独特的个性与精神追求。其篆刻作品刀法苍劲,结字严谨,既承古意,又融个人风格,深受业内推崇。

李洪海认为,艺术的价值不仅在于锤炼技巧,更在于思想深度和时代回响,书画创作要紧扣时代脉搏,承古人笔墨抒今人心声,在当下社会的巨变中,艺术家首先是一个真实的人,唯有亲历时代、感知社会、深入思考,才能创作出真正打动人心的作品。在新时代文化背景下,李洪海以诗书画印相融的艺术实践,探索超越传统的形式局限,追求更深远的精神高度。他的作品不仅承载着文化的历史沉淀,更是对未来的深思与展望。

他的作品被中央办公厅、国务院办公厅、军委办公厅、中国驻外使领馆等单位收藏,亦作为国礼赠予国际友人。他曾荣获“献爱心优秀人民艺术家”“全军学雷锋先进个人”等荣誉称号,不仅在艺术上取得成就,更以文化人的担当推动书画艺术的传承与发展,为中国艺术在世界范围内的传播贡献独特的力量。

图:李洪海先生(左)与蔡成刚先生(右)合影

供稿:《今日美術家》

策划:《長明藝術工場》

主持:蔡成剛

出生山东淄博,籍贯河北衡水,定居北京。

文学作品刊载于《解放军报》《中国文化报》《中国艺术报》《服装时报》《今日信息报》《慈善公益报》《中国书画报》及各类网站杂志。

参与策划编辑《宝塔之光》一书出版发行。主持书中百名书画名家线上展、主导书名、主笔书中文章后记。与著名书法家李洪海先生出版有《对谈书法十五讲》。策划主持(昆仑颂)李洪海、马万国全国巡展,参与编辑出版李洪海、马万国画册。

现为中博藏(北京)博物馆专家,中国社会主义文艺学会书画委副主席,中国世界民族文化交流促进会理事,中国书画收藏家协会会员,中国新闻摄影学会会员,北京书法家协会会员。

曾任今日信息报社副社长、中央国家机关美术家协会艺术顾问、中国林业美术家协会副秘书长,主持、评论、策划,曾连续十一年采访全国两会。

编辑:易芳