作者:徐有富(南京大学文学院教授)

胡小石作为中国近代文学史上的重要学者与诗人,其诗词创作风格独特,在文学研究与教育领域均有卓越建树。2024年,在南京大学文学院成立110周年之际,商务印书馆首次出版胡小石著《愿夏庐诗词》单行本,意义非凡。

《愿夏庐诗词》胡小石著商务印书馆

《愿夏庐诗词》出版小史

1924年9月,胡小石应聘担任金陵大学教授兼国文系主任,他便在南京将军巷31号建了一栋小楼,取名愿夏庐。这一命名典出东晋郭璞《游仙诗》“时变感人思,已秋复愿夏”。胡小石虽出生书香门第,但其父在他十岁时就去世了,仅靠母亲以络丝所得艰难度日。由此可见,他以“愿夏”为住所命名,寄托了他如夏天草木般永葆生命活力的美好期许。如其在《游琴台》诗中所写:“断梗苦纵横,尚想花时美。千年愿夏心,垂杨寒不死。”

胡小石生前曾将所作诗词编为六卷,1962年他去世后,其家人和弟子就有出版诗词集的打算,但因种种原因,始终未能如愿。1972年,胡小石的学生吴白匋肩负起整理遗著的重任,经数年从多处抄得古近体诗251首、词19阕,编成《愿夏庐诗词钞》,附于1982年上海古籍出版社出版的《胡小石论文集》。

胡小石先生(1888-1962)图片选自《愿夏庐诗词》

1986年,南京大学中文系资料室忽然发现一大捆胡小石遗物,内有胡小石1913年初至1914年4月在长沙任教时所作之杂钞诗词函稿,及1917年至1919年在上海任李瑞清家庭教师期间的一些诗词函札稿,吴白匋据以整理成《愿夏庐诗词补钞》,他在《后记》中说:“共得古近体诗五十首,小令两阕,钞为一卷。盖皆1913年至1919年间,师25岁至31岁之作,格调高骞,风格遒上,已卓然成家。”该卷诗词附在上海古籍出版社1991年出版的《胡小石论文集续编》中。

经过两次编纂修订,《愿夏庐诗词》已初具规模,但尚缺系统性汇编。胡小石诗词手稿的流散状态与版本异文问题,仍制约着对其创作全貌的深入解读。而胡小石诗学思想中“以诗证史”的独特脉络,更需通过完整文本的呈现方能彰显。

南京大学文学院副教授刘重喜为胡小石弟子之再传弟子,此次由其编纂的《愿夏庐诗词》的出版,对全面呈现胡小石诗词全貌具有关键作用。这部作品具有以下显著特点:一是全。编者在原有的基础上增补诗169首,词18阕,总计收录诗词525首,已经接近胡小石诗词创作的全貌。二是精。编者做了极为认真细致的校勘工作,在校记中注明了每首诗的出处,著录了不同的版本资料并汇录其异文。三是实。编者做了编年工作,尽可能地注明了依据。四是美。编者插入诗词书法作品98件,由于充分利用了南京博物院、胡小石纪念馆和南京大学图书馆所藏胡小石墨迹的高清图片,所选书法作品与诗词内容紧密结合,再加上商务印书馆精心排版装帧,使得此书颇具学术价值。

师承渊源与诗学影响

1910年春,胡小石自两江优级师范学堂毕业后,留附中任教,两江优级师范学堂校长李瑞清,特地将两位得意门生胡小石与胡翔冬推荐给陈三立学诗,陈三立接见二人后,让他俩各呈诗数首,陈三立读后评曰:“小石诗情甚美,神韵绵邈,可先从唐人七绝入手,兼习各体。”胡小石遵循陈三立的指点,深入研读唐人七绝,从诗歌的韵律、意境营造、情感表达等方面潜心钻研。在创作实践中,他借鉴唐人七绝简洁明快又韵味悠长的特点,逐渐形成了自己独特的七绝创作风格,在其作品中,常能看到对唐人七绝艺术手法的精妙运用与创新。

吴白匋在《胡小石先生传》中说:“师生平所作诗,七绝诗最多,散原先生(陈三立)尝赞其‘仰追刘宾客(禹锡),为七百年来罕见’,非虚誉也。”胡小石1927年曾写《二月七日战讯方急,灯下与胡三诵诗,因话昔时临川散原座中讽咏之盛》,胡三即胡翔冬,可见当年二人师从陈三立,经常参与老师组织的诗歌创作集会活动,大大提高了他俩的诗歌创作水平。

1937年日寇占领北平,陈三立拒绝日寇利诱,绝食而死。陈三立的爱国精神深深感染了胡小石,遂作《散原先生挽歌》三首,深情地歌颂老师参与戊戌变法的事迹与爱国情怀。汪辟疆《近代诗人小传稿·陈三立》称:“其诗流布最广,工力最深,则万口推为今之苏、黄也。”“苏、黄”指苏东坡与黄庭坚,陈三立本人倾向于宋诗,但是他却不拘门户、因材施教,鼓励两位学生学习唐诗,既尊重胡小石对唐人七绝的天然悟性,亦包容胡翔冬融宋诗理趣于唐体格调中的探索。这种兼容并蓄的教导方式,让二人在诗歌创作方面都取得了骄人的成绩。

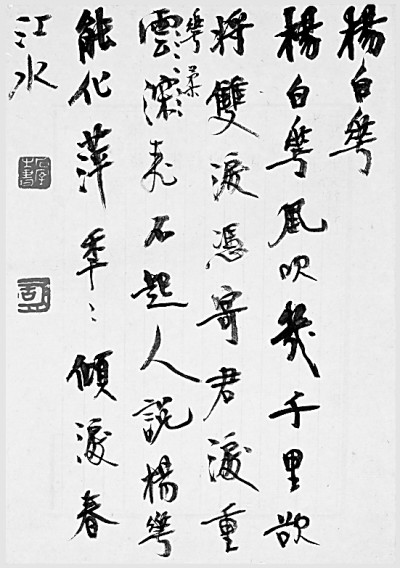

《杨白花》墨迹图片选自《愿夏庐诗词》

胡小石非常重视训练学生的诗歌写作能力,众多学子由文学创作入门而深入学术研究,终成该领域专家。他在北京女子高等师范学校任教期间开设的“诗歌选作”课程,广受欢迎,据学生程俊英回忆,“因为胡老师突出唐诗,尤崇李、杜”“同学们受胡老师的启发,大家都读了不少唐诗,写了不少诗,发表在《文艺观摩录》中”。这篇回忆文章末署“一九八八年冬挥泪书于上海华东师大”,印证了深厚的师生情谊。在胡小石所教学生中,苏雪林、冯沅君、黄庐隐、袁昌英、程俊英等皆成名家。胡小石在武昌高等师范任教时,开设的“中国文学史”“诗歌选作”“修辞学”等课程,同样成效显著,培养出刘大杰、胡云翼、李俊民等人才。后来,胡小石长期在南京高校任教,与众多名师共同培养出任二北、卢前、唐圭璋、王季思、霍松林、常任侠、曾昭燏、游寿、程千帆、沈祖棻等学术大家。

胡小石咏柳诗的历史书写

无论是胡小石的住所,还是他长期任教的南京大学等,都离玄武湖风景区不远,是他经常游览的地方。柳树显然是玄武湖最悠久、最普遍、最具代表性的景物,下面就以胡小石的几首咏柳诗为例,谈点学习体会。

玄武湖历史悠久,故诗人游湖每能触发思古之幽情。胡小石经常带领学生到南京各风景区游学,玄武湖是游览次数最多的地方,要是有段时间未去,他便会想念。如《病中寄题北湖》:“独卧层楼旧感生,烟波咫尺隔高城。湖阴柳色风吹改,休怪流莺有怨声。”此诗妙在最后一句,明明是诗人由于生病困在明城墙内的家中,非常想念明城墙外的玄武湖景色,他却写玄武湖的流莺多日未见到诗人而想念诗人。这种写法唐人已用之,如王维《九月九日忆山东兄弟》中:“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”清张谦宜《絸斋诗谈》称:“不说我想他,却说他想我,加一倍凄凉。”再如杜甫《月夜》诗前半首:“今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。”今人李庆甲《瀛奎律髓汇评》引许印芳所论云:“对面着笔,不言我思家人,而言家人思我。又不直言思我,反言小儿女不解思我,而思我者之苦衷已在言外。”这种写法的好处是将自己对家人的单相思,变成了自己与家人相互思念。胡小石在前人的基础上又朝前迈进了一步,将思念的对象由人变成了物,并采用了拟人手法,是极具创意的。

《垂杨》墨迹胡小石故居藏图片选自《愿夏庐诗词》

类似的例子还有《忆北湖》:“陌上千花烂漫开,流莺叹我不归来。迎船春水醲於酒,飘絮何人劝覆杯?”此诗发表于1945年1月22日,首句写玄武湖之美,千花烂漫,流莺歌唱,游船在碧绿的湖面上荡漾,朋友们在一起劝酒赋诗,这是多么快乐的景象。次句采用拟人手法,表达了诗人渴望抗战胜利后回到故乡的急切心情,末句又采用设问的方式有力地加强了对这种思乡之情的表达。

抗战胜利后,胡小石回到南京,依然热爱玄武湖,热爱杨柳。他的愿夏庐1937年被炸毁,于是他又购置天竺路21号两层小楼,上有阁楼,下有地下室,取名蜩楼。因蜩楼距离玄武湖较远,他还特地种了一棵柳树。其《种树》诗云:“新种垂杨五尺长,登楼便觉绿阴凉。移风一世夸劳动,漫被人呼作女桑。”“女桑”见《诗经·豳风·七月》,即小桑也。当然这株垂杨是无法代替遍布玄武湖的柳树的,所以他在《北湖》一诗中写道:“皱面柔波绿胜苔,风花舞雪入船来。北湖千古销魂地,投老犹应醉万回。”“皱面柔波”四个字,让人想起冯延巳“吹皱一池春水”的名句,与友生在柔波浩渺的湖水中划着船,那是多么惬意的事。第三句告诉我们玄武湖人文内涵丰富,包含着千年的欢笑与泪水。最后采用夸张的手法,表达了诗人对玄武湖、对垂杨的喜爱,即使到老也痴情不改。

胡小石笔下的杨柳,早已超越草木之形,成为勾连诗心与史识的意象符号:其枝条承载六朝烟水气韵,根系深扎金陵文脉土壤,絮语诉说民族沧桑记忆。当人们从《愿夏庐诗词》中读到“垂杨寒不死”的坚忍、“北湖千古销魂地”的苍茫时,领悟的不仅是诗歌技法,更是文人当以笔墨守护文明薪火的精神道统。

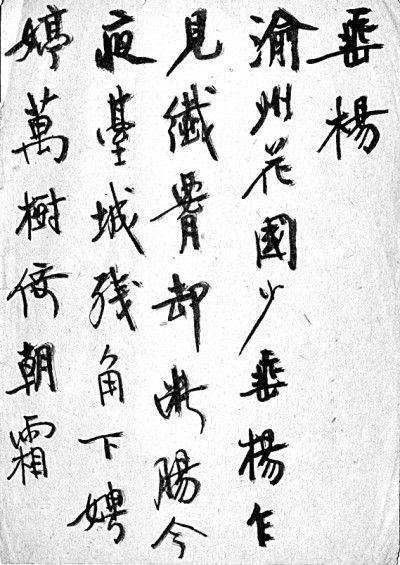

《桐泪二首》墨迹胡小石故居藏图片选自《愿夏庐诗词》

《愿夏庐诗词》的出版,也为高校文学人才培养提供了多方面的启示。在教学内容上,教师可引导学生研读此类经典诗词,深入理解传统诗词的艺术魅力与文化内涵;在教学方法上,借鉴胡小石重视创作实践的理念,鼓励学生进行诗词创作,提升其文学表达能力。同时,通过学习胡小石在诗词中展现的深厚情感与人文关怀,培养学生对生活的敏锐感知与热爱,全面提升学生的文学素养,为文学领域输送更多优秀人才。

《光明日报》(2025年04月17日11版)

[责编:李伯玺]